薬物療法

糖尿病治療薬は、インスリン分泌を促して血糖を下げる薬と、インスリン分泌を促さず血糖を下げる薬、インスリン注射の大きく3つに分けられます。

なお、インスリン注射以外の治療薬は、膵β細胞から分泌される自分自身のインスリンを頼った薬剤であるため、自分自身のインスリンが出ていない場合、血糖を下げることができません。

● インスリン分泌を促して血糖を下げる薬

▶ 血糖によってインスリン分泌が調整される(低血糖は起こりにくい)

☆ DPP-4阻害薬(経口:ジャヌビア、グラクティブ、トラゼンタ、テネリア、エクア、ネシーナ、オングリザ、スイニー、マリゼブ、ザファテック)

小腸から分泌されるインクレチン(GLP-1やGIP)を分解するDPP-4の作用を阻害し、インクレチンによるインスリン分泌を増幅させます。

副作用は、消化器症状、頻度は少ないですが類天疱瘡、急性膵炎などがあります。

☆ GLP-1受容体作動薬(経口:リベルサス、注射:ビクトーザ、オゼンピック、トルリシティ)

膵β細胞に作用してインスリン分泌を増幅させ、一方で血糖を上げてしまうグルカゴンというホルモンの分泌を抑制します。また、胃の動きを抑え、食欲中枢を抑えることによる食欲抑制、体重減少作用があります。

また、心臓・腎臓保護作用が認められているものが多くあります。

副作用は、消化器症状(嘔気、嘔吐、下痢、便秘)、急性膵炎などがあります。

☆ GIP/GLP-1受容体作動薬(注射:マンジャロ)

GLP-1受容体だけでなくGIP受容体にも作用することで、よりインスリン分泌が増幅されます。また、GLP-1受容体作動薬よりも食欲抑制や体重減少作用が強くなっています。

副作用は、消化器症状(嘔気、嘔吐、下痢、便秘)、急性膵炎などがあります。

☆イメグリミン(経口:ツイミーグ)

ミトコンドリアの機能改善により作用を及ぼすとされていますが、その機序の全貌は明らかになっていません。血糖によってインスリン分泌が促進され、また肝臓での糖の産生を抑える、骨格筋での糖の取り込みを促進するという作用により血糖を下げます。

副作用は、消化器症状(嘔気、下痢、便秘など)です。

▶血糖によらずインスリン分泌させる(低血糖が起こりやすい)

☆SU剤(経口:グリメピリド、グリミクロン、オイグルコン)

膵β細胞を刺激して、インスリンの分泌量を増やす薬剤です。

長時間作用するため、非常に強い血糖降下作用があります。

その反面、低血糖のリスクは高くなります。

☆ グリニド系薬剤(経口:グルファスト、シュアポスト)

膵β細胞を刺激して、インスリンの分泌量を増やす薬剤です。

SU剤と異なり、作用時間は短時間ですので、食前に内服して食後の高血糖を抑える働きがあります。

SU剤と比べるとやや少ないものの、やはり低血糖リスクは高めです。

● インスリン分泌を促さず血糖を下げる薬(低血糖は起こりにくい)

▶ インスリン抵抗性を改善して血糖を下げる

☆メトホルミン(経口:メトグルコ)

肝臓での糖の産生を抑えるほか、インスリン抵抗性を改善し、インスリンの効き目を良くする作用があります。

インスリン抵抗性は2型糖尿病の発症・悪化に大きな影響を与えるため、最近まで2型糖尿病の第一選択薬として世界的に使用されてきました。現在は、GLP-1受容体作動薬やSGLT2阻害薬などの新しい薬剤が発売され、第一選択薬とは言えなくなりましたが、効果は強く、低血糖は起こしにくい、体重増加が少なく、薬価も安い薬剤で、今後も糖尿病治療の主力として存在感を発揮すると考えます。

副作用は、消化器症状(下痢、腹痛、嘔気)、まれに乳酸アシドーシスなどがあります。

☆ チアゾリジン誘導体(経口:アクトス)

筋肉や肝臓におけるインスリン抵抗性を改善し、インスリンの効き目をよくします。脂肪肝を改善する作用もありますが、一方で体重は増加しやすいため注意が必要です。

副作用は、浮腫・心不全(塩分・水分を貯留させるため)、骨密度低下です。

▶糖分の吸収を穏やかにして、急激な血糖上昇を減らす

☆ α-グルコシダーゼ阻害薬(経口:ベイスン、セイブル)

消化管で多糖類や二糖類をブドウ糖まで分解するα-グルコシダーゼという酵素の働きを阻害して、分解されにくくすることで、吸収のスピードを遅らせます。これによって、食後の血糖上昇を緩やかにします。

副作用は、腹部膨満や放屁です。未消化の糖が腸内細菌によって発酵して、ガスが溜まりやすくなることで起こります。

▶ 糖を尿中へ排泄する

☆ SGLT2阻害薬(経口:フォシーガ、ジャディアンス、カナグル、スーグラ、デベルザ、ルセフィ)

腎臓での糖の再吸収を抑え、糖を尿中へ排泄することにより、血糖を下げます。糖が体外に排泄されるため、体重は減りやすくなります。

また、心臓・腎臓保護作用が認められているものがいくつかあります。

副作用は、性器・尿路感染症(糖が多いため細菌が繁殖しやすくなる)、脱水(尿量が増えることによる)などがあります。

● インスリン注射

▶ インスリン自体を注射して、不足しているインスリンを補う

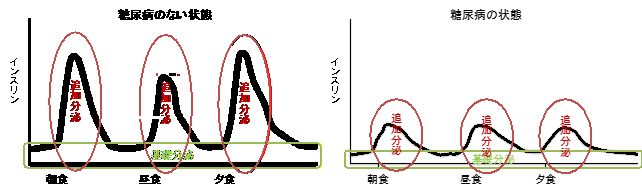

糖尿病はインスリン分泌が低下することにより発症します。

初期の段階では食事の際の追加分泌が低下し、糖尿病の進行に伴い1日を通して分泌されている基礎分泌も低下してきます。

インスリン注射でこの不足しているインスリン分泌を補うことにより、生理的なインスリン分泌を人為的に再現して血糖をコントロールします。

インスリンの種類は、効果の出方により、超々速効型、超速効型、速効型、中間型、持効型、混合型、配合剤に分けられます。

特殊な病態を除き、最近では以下の薬剤が多く使われています。

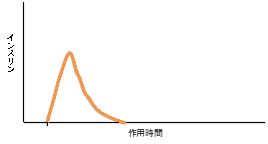

☆超々速効型(フィアスプ、ルムジェブ)

☆超速効型(ノボラピッド(アスパルト)、ヒューマログ(リスプロ)、アピドラ)

効き目は、立ち上がりが早く、短時間で消失します。

主に、食事の際に追加分泌を補うために使用します。

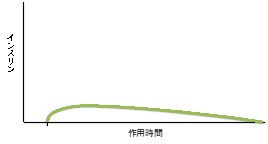

☆持効型(ランタス(グラルギン)、ランタスXR、トレシーバ、レベミル)

効き目は、立ち上がりがゆっくりで、長時間作用します。

主に、基礎分泌を補い、1日を通して血糖を下げるために使用します。

☆ 混合型、配合剤

超速効型や長時間作用するインスリン、そしてGLP-1受容体作動薬などを混ぜて1本にしたインスリン製剤です。